はじめに

今回のブログは、私の所有する初号機リフトアップハイエースにリアラダーを取付したので、取付方法など紹介します。

リアラダー

ハイエースに適合するリアラダーですが、多くのメーカーから販売されています。働くハイエースに定番の商品は、TOYOTA純正リアラダーです。

純正ラダーと似たような形状のリアラダーも多くのメーカーから販売されていますが、見た目が商用車っぽくなるので、個人的には好みではありません。

見た目をそこまで気にしない人で、価格が安いリアラダーで良いのであれば、タフレックのリアラダーを選ぶと良いでしょう。

ワイドハイエースのリアラダーに関しては、標準ハイエースと比較すると商品が限られますが、JAOSのリアラダーがオススメです。

JAOSのリアラダーの半額で買えるRockyのリアラダーであれば、車体中央に設置できるので、左右のバランスを崩さずに設置可能です。

購入したリアラダー

ハイエース標準バンに適合する中で、純正リアラダーと同じ価格帯なのに見た目もカッコいいのが、『IPF』のリアラダーです。

こちらの商品の素材はアルミ素材で作られており、指一本リアラダーを持ち上げれます。

重さは4kgと超軽量で2Lのペットボトル2本分の重さに相当します。リアラダーの素材が鉄の場合は、経年劣化によって錆が発生したり、重さによりバックドアが下がってくる可能性もあるので、購入される方はメンテナンスも同時に行って下さい。

普通に買うと55,800円(ブログアップ時点でのAmazon販売価格)しますが、ヤフオクで36110円でGET出来ました。

落札してから2日後に『IPFリアラダー』が手元に届いたので、1型ハイエースに取付していきます。

IPFリアラダーの取付方法

上側のステーが2つ、下側のステー1つをリアラダー本体にM8のボルトとナットを使用して固定していきます。写真左側の角度が大きいステーが左側になります。

手締めで上側のステーの固定が完了しました。

このときに下側のステーもM8ボルトとナットで2箇所で固定しておきます。

ステーの固定が終わったら、リアラダーの位置決めをしていきます。

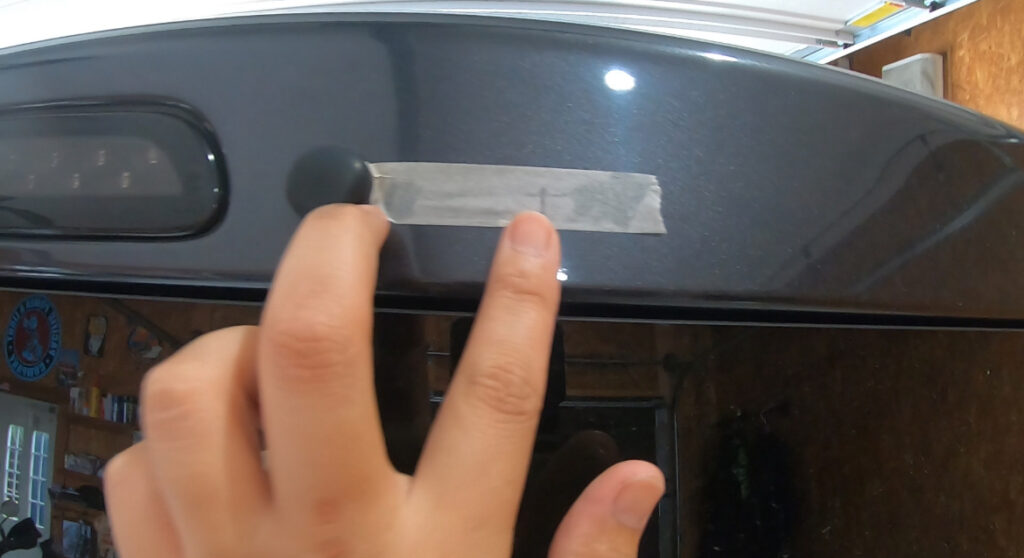

上側はウォッシャーノズルから60mm右側に印をつけます。

下側はバッグドアの端から190mmの場所に印をつけます。

印を付け終わったら、リアラダー上側に取付したステーをバックドア上部に引っ掛けます。

リアラダーの端を目印に合わせればピッタリ決まります。

下側のステーの固定ボルトを少し緩めておかないとバックドアに引っ掛けられないので、仮締めの際はボルトを締めすぎないようにしてください。

上下のステーをバックドアに引っ掛けたらトルクレンチを使用して増し締めしていきます。

締め付けトルクは10〜13N•mなので、規定トルクでナットを締め付ければ作業終了です。

取付後の確認事項

バックドアを全開にした際に、上側のステーがボディに干渉する個体があるようなので、最後にボディに干渉がないかどうかを確認してください。

事故車両でなければ、特に問題無く取付出来るでしょう。

試しにバックドアを全開にしてみましたが、重量が4kgと超軽量なので、バックドアが下がってくる事はありませんでした。

IPFのリアラダーを取付すると無骨感が増してオフロードが似合うハイエースになります。

IPFのリアラダーの特徴として、ステップがボディから離れているので、靴がボディに当たる事もないですし、ステップに体重をしっかり乗せれるので、簡単に登り降りが可能です。

IPFのリアラダーのデメリットは、素材がアルミ製なので体重が80kg以上の人は登れません。80kg以上の方は、頑張ってダイエットしましょう。

オプション

ランプ取付ステーを追加すれば、キャンプする時や作業灯としても使用可能です。

更にロトパックス取付ステーを追加すると、ウォータージャグも取付可能です。

最後に

ハイエースに超軽量のIPFリアラダーを取付しましたが、ガタツキなども無く、ステップの1段目が低く設定されているので、リフトアップハイエースでも普通に地面から登れました。

ワイド用が無いのが残念ですが、標準バンであればオススメのリアラダーです。

YouTube

YouTubeでも紹介してますので参考にしてください。